La Positive Attitude !

Selon une étude de l'OMS de 1993, « Être habile dans les relations interpersonnelles » est l’une des 10 compétences psychosociales à développer pour vivre en société.

Et pour cela, au-delà des connaissances à acquérir sur le sujet ou des techniques à s'approprier, il s'agit, avant tout, de mener un travail approfondi sur ses attitudes. Mais lesquelles sont les plus propices à développer des relations de qualité ?

Parcourons ensemble les principales attitudes jugées positives à développer dans sa relation avec les autres afin de :

Parcourons ensemble les principales attitudes jugées positives à développer dans sa relation avec les autres afin de :

- prendre conscience de vos atouts et de ce que vous faites déjà bien !

- repérer les éventuels points d'effort à fournir pour s'améliorer

C'est parti !

L'empathie

Au-delà des mots, elle consiste à considérer la personne à part entière. C’est tenter d’être dans une relation de personne à personne, où la confiance en l’autre est une priorité.

En vous appuyant sur la carte de l'empathie, vous pourrez essayer de mieux comprendre les besoins et les ressentis de votre interlocuteur en vous posant une série de question :

En vous appuyant sur la carte de l'empathie, vous pourrez essayer de mieux comprendre les besoins et les ressentis de votre interlocuteur en vous posant une série de question :

- Que pense-t-il ? Que ressent-il ? = ce qui est vraiment important, ses préoccupations majeures, ses inquiétudes et ses aspirations.

- Que voit-il ? = son environnement, ses relations de proximité.

- Qu'entend-il ? = les discours autour de lui (vie familiale et sociale, travail).

- Que dit-il et que fait-il ? = son attitude publique, son comportement vis-à-vis des autres.

- Que craint-il ? = ses peurs, ses doutes, les obstacles rencontrés, ses frustrations, etc.

- Qu'espère-t-il ? = ses désirs, ses besoins, ses critères de réussite, etc.

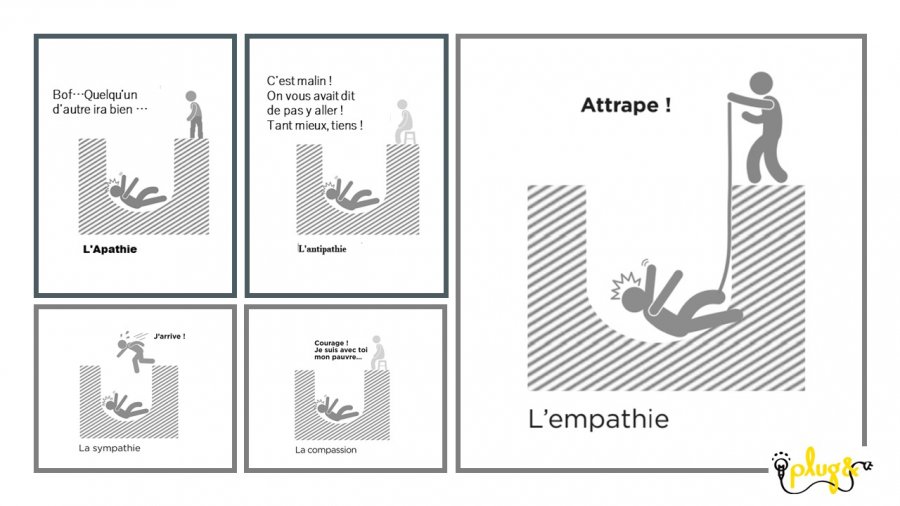

L'empathie est souvent confondue avec d'autres attitudes proches. Regardez ce dessin pour tenter d'en percevoir les nuances :

Pour en savoir plus...

La non-directivité

Particulièrement travaillée par Carl Rogers, cette posture psychopédagogique initiée dans les 40’s se centre sur la personne avec laquelle nous sommes en communication. Mon interlocuteur est au cœur de l’échange et je me centre sur lui sans lui mettre la pression ou l’influencer :

- Le déroulement de l’échange repose sur lui ;

- C'est lui qui choisit la nature, l’ordre et l’intensité des thématiques abordées ;

- C'est lui qui détermine ses propres buts et objectifs.

La non-directivité ne doit pas être confondue avec le "laisser-faire" car cette attitude, malgré son nom, oriente l'échange.

La non-directivité ne signifie pas ne pas faire ou ne pas dire ni "laisser faire" par dépit ou par sentiment d'impuissance ou "lâcher l'affaire" par mécanisme de protection ou parce que je me sens mal à l'aise dans la situation.

Cela signifie que je décide, en conscience, de ne pas intervenir pour permettre aux autres acteurs de prendre leurs propres décisions et de prendre des initiatives.

Dans son ouvrage, Le Développement de la personne (Dunod, 1968, p. 39-44), Carl Rogers nous offre une invitation à se poser 10 questions pour installer une posture adaptée :

Cela signifie que je décide, en conscience, de ne pas intervenir pour permettre aux autres acteurs de prendre leurs propres décisions et de prendre des initiatives.

Dans son ouvrage, Le Développement de la personne (Dunod, 1968, p. 39-44), Carl Rogers nous offre une invitation à se poser 10 questions pour installer une posture adaptée :

- “Puis-je arriver à être d’une façon qui puisse être perçue par autrui comme digne de confiance, sûre et conséquente au sens le plus profond ?”

- ”Mon expression de moi-même peut-elle être telle que je puisse communiquer sans ambiguïté l’image de la personne que je suis ?”

- “Suis-je capable d’éprouver des attitudes positives pour l’autre : chaleur, attention, affection, intérêt, respect ?”

- “Puis-je avoir une personnalité assez forte pour être indépendant de l’autre ?”

- “Ma sécurité interne est-elle assez forte pour lui permettre, à lui, d’être indépendant ?”

- “Puis-je me permettre d’entrer complètement dans l’univers des sentiments d’autrui et de ses conceptions personnelles et les voir sous le même angle que lui ?”

- “Suis-je capable d’accepter toutes les facettes que me présente cette personne ?

- “Suis-je capable d’agir avec assez de sensibilité dans cette relation pour que mon comportement ne soit pas perçu comme une menace ?”

- “Puis-je le libérer de la crainte d’être jugé par les autres ?”

- “Suis-je capable de voir cet autre individu comme une personne qui est en devenir ou vais-je être ligoté par son passé et par le mien ?”

La congruence

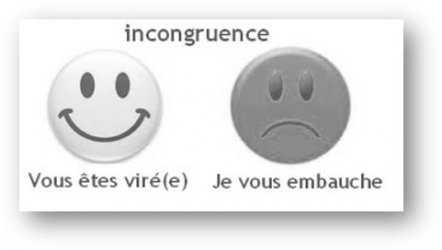

Vous avez certainement déjà rencontré des situations de communication qui présentent des formes de dissonance :

- Dire que le gâteau est très bon en faisant une grimace

- Dire à un enfant que c'est mal de taper en lui tapant sur la main

- Dire qu'on est confortablement installé alors qu'on est crispé sur son siège

- Dire « oui, mais »

- Etc.

A priori, ce n'est pas "grand chose" et pourtant... il en faut vraiment peu pour laisser notre interlocuteur pantois face à nos attitudes.

La dissonance est un "bug" cognitif qui génère un état d'inconfort psychologique : nous n'arrivons pas à faire co-exister 2 infos ou 2 éléments distincts dans notre cerveau (= inconsistance). La dissonance émerge lorsque mes intentions, mes mots et mes actes ne sont pas alignés et n'envoient pas le même message. Mes mots ne résonnent pas avec l'expression de mon visage, j'exprime quelque chose que je ne pense pas vraiment et ça se sent dans le ton de ma voix... Bref. Je n'arrive pas à me positionner clairement et je ne suis pas congruent.

La dissonance est un "bug" cognitif qui génère un état d'inconfort psychologique : nous n'arrivons pas à faire co-exister 2 infos ou 2 éléments distincts dans notre cerveau (= inconsistance). La dissonance émerge lorsque mes intentions, mes mots et mes actes ne sont pas alignés et n'envoient pas le même message. Mes mots ne résonnent pas avec l'expression de mon visage, j'exprime quelque chose que je ne pense pas vraiment et ça se sent dans le ton de ma voix... Bref. Je n'arrive pas à me positionner clairement et je ne suis pas congruent.

Cette attitude pourrait se résumer par :

L'inverse se nomme :

L''incongruence est l'absence d'accordage entre ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais. Une difficulté à aligner de façon cohérente mes ressentis, mes idées et mes actions. Lorsque je suis incongruent; les informations que je transmets sont discordantes et génèrent de la confusion. Mon interlocuteur peut interpréter de mille façons la situation ou rester figé parce qu'il n'y comprend plus rien...

❗La dissonance attaque la confiance que l'on a dans l'autre. L'information à retenir :

Ton message est clair = tu es fiable.

Ton message est clair = tu es fiable.

Ce qui implique aussi que pour être congruent :

- Je m’accepte, ce qui me permet d’être authentique dans ma relation à l’autre (= je ne cherche pas à faire plaisir, à être parfait ou encore à être gentil)

- Je m’écoute

- Je laisse de côté mes attitudes défensives (fuite passive, attaque agressive, manipulation)

- Mes mots, mes gestes, mes mimiques concordent

- Tout ce que je dis, je le pense mais tout ce que je pense, je n’ai pas obligation de l’exprimer !

Une situation de communication, pour porter ses fruits, a besoin de clarté :

- Mes intentions sont claires, mes mots et mes comportements concordent et envoient des signaux qui vont dans le même sens ;

- J'utilise des codes compréhensibles / accessibles pour mon interlocuteur (= vocabulaire, tournure de phrases, gestes, intonation de ma voix, regard...) ;

- Je suis précis dans les informations que je transmets (Par exemple, préférer donner une échéance (à telle heure) plutôt qu'un délai (dans x minutes) ;

- Je n'oppose pas un "Non" direct qui peut être vécu comme brutal et confrontant et je propose une alternative ;

- Je vérifie que l'information principale est comprise (précisions, illustrations complètes, reformulations...) ;

- Etc.

On ne se rend pas toujours compte de la façon dont notre corps et notre voix communiquent. On ne se voit pas être !

Alors pour vous aider et progresser, n'ayez pas peur de demander des feedbacks !

Alors pour vous aider et progresser, n'ayez pas peur de demander des feedbacks !

L'acceptation (inconditionnelle)

Non ! Cela ne veut pas dire qu'il faut tout accepter de l'Autre mais c'est l'idée d'accepter l'Autre tel qu'il est. Cela pourrait s'apparenter à une attitude de tolérance.

A la différence près que :

A la différence près que :

- étymologiquement le mot "tolérance" vient du latin tolerantia qui veut dire "endurance", "patience", "résignation" et ce mot vient du verbe tolerare = "supporter".

- donc tolérer, c'est supporter ou ne pas interdire ce que l'on désapprouve et qu'on ne peut éviter : "Bon, d'accord, je te tolère !"

- Tolérer c'est une dérogation admise à certaines règles.

Alors que, bien au-delà de la tolérance, l’acceptation, c’est :

- « Prendre » la personne telle qu’elle est à l’instant T ;

- la considérer avec ses défauts et qualités, ses capacités à réussir, ses limites ;

- Porter un regard positif inconditionnel sur elle ;

- lui faire confiance dans ses capacités à réussir et à gérer ses difficultés ;

- Sans condition ni concession.

❗Accepter n'est pas se résigner

- Se résigner = subir l'autre, sa présence, sa façon d'être, sa situation, ne pas s'impliquer dans la relation, rester spectateur et nourrir des émotions inconfortables (rancœur, agacement, dépit....) → La résignation enferme et bloque.

- Accepter = comprendre l'autre et comprendre sa situation et apporter la réponse la plus ajustée → L'acceptation libère, c'est un pas vers l'autre qui ouvre le pouvoir d'action.

La réciprocité

Cette attitude morale s'appuie sur les travaux de MARCEL MAUSS et sa théorie du don / contre-don.

Pour lui, « la réciprocité n’est pas toujours l’égalité » car il s'agit d'une mécanique sociale plus complexe qui repose sur une forme de générosité civilisée.

Donner, recevoir et rendre.

La réciprocité nécessite de donner, de recevoir et de rendre de manière suffisamment satisfaisante.

Elle n'implique pas nécessairement de rendre à celui qui a donné. Elle peut être indirecte. On peut, par exemple, rendre ce qu'on a reçu de la génération précédente à la génération suivante...

Nous ne sommes pas tous à l’aise ni habile avec ces 3 verbes. Certains préférant donner que recevoir, d’autres se servant sans attendre de recevoir ou d’autres encore ne pensant pas toujours à rendre...

Pourtant ces 3 actions participent d’un large cercle vertueux et contribuent à installer un certain équilibre des rapports entre les personnes.

La réciprocité s'inscrit dans une éthique du partage.

Elle s'entend bien avec le sentiment de GRATITUDE.

Elle implique de SAVOIR donner, recevoir et rendre et de développer certaines compétences socio et psycho-affectives (estime de soi, maîtrise personnelle, expression des émotions, communication interpersonnelle, etc...)

Et vous, c'est quand la dernière fois que vous avez donné, reçu et rendu la pareil 🤔 ?

Pour lui, « la réciprocité n’est pas toujours l’égalité » car il s'agit d'une mécanique sociale plus complexe qui repose sur une forme de générosité civilisée.

Donner, recevoir et rendre.

La réciprocité nécessite de donner, de recevoir et de rendre de manière suffisamment satisfaisante.

Elle n'implique pas nécessairement de rendre à celui qui a donné. Elle peut être indirecte. On peut, par exemple, rendre ce qu'on a reçu de la génération précédente à la génération suivante...

Nous ne sommes pas tous à l’aise ni habile avec ces 3 verbes. Certains préférant donner que recevoir, d’autres se servant sans attendre de recevoir ou d’autres encore ne pensant pas toujours à rendre...

Pourtant ces 3 actions participent d’un large cercle vertueux et contribuent à installer un certain équilibre des rapports entre les personnes.

La réciprocité s'inscrit dans une éthique du partage.

Elle s'entend bien avec le sentiment de GRATITUDE.

Elle implique de SAVOIR donner, recevoir et rendre et de développer certaines compétences socio et psycho-affectives (estime de soi, maîtrise personnelle, expression des émotions, communication interpersonnelle, etc...)

Et vous, c'est quand la dernière fois que vous avez donné, reçu et rendu la pareil 🤔 ?

La disponibilité

La disponibilité, c'est notre capacité à nous rendre libre et ouvert pour accueillir une personne ou une activité à réaliser.

Elle peut être affective, psychologique, physique…

Eh bien oui ! Je peux être là, présent, et pour autant ne pas être disponible pour écouter ou pour recevoir ce que tu as à me dire !

La disponibilité, c'est :

Elle peut être affective, psychologique, physique…

Eh bien oui ! Je peux être là, présent, et pour autant ne pas être disponible pour écouter ou pour recevoir ce que tu as à me dire !

La disponibilité, c'est :

- être présent à soi pour l’être à l’autre,

- une capacité à mettre de côté les autres préoccupations, pensées parasites, la résonnance du discours de la personne,

- être dans un esprit d’ouverture à ce qui se passe dans l’instant ici et maintenant.

Difficile de réussir à trouver de petits moments de disponibilité au quotidien... Alors autorisez-vous quelques minutes, notamment lorsque vous passez d'une activité à l'autre et :

- Prenez le temps de souffler et de respirer calmement ;

- Comme un arbre, ancrez-vous dans le sol et étirez votre tête et vos bras vers le ciel ;

- Fermez les yeux et imaginez un lac lisse à la surface.

Que ressentez-vous ?

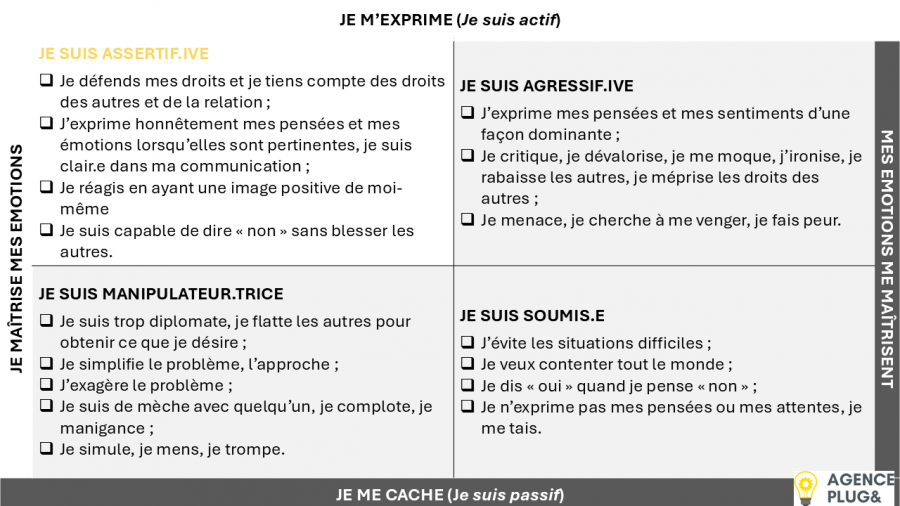

L'assertivité

Introduit par le psychologue ANDREW SALTER, l'assertivité est un comportement très adapté à nos sociétés modernes.

Il s'appuie sur notre capacité à nous affirmer, à nous exprimer et à défendre nos droits et nos positions sans marcher sur ceux des autres.

→ Je suis actif, je m'exprime et je maîtrise mes émotions :

Il s'appuie sur notre capacité à nous affirmer, à nous exprimer et à défendre nos droits et nos positions sans marcher sur ceux des autres.

→ Je suis actif, je m'exprime et je maîtrise mes émotions :

Cette attitude permet de s'affirmer sans s'imposer et en respectant l'autre.

L'affirmation de soi c'est savoir exprimer son opinion, ses sentiments et ses besoins. C'est exprimer ce que nous ressentons. L'affirmation de soi est une attitude intérieure qui consiste à croire que nous avons une valeur. C'est le pouvoir d'agir face à ses besoins, à son environnement.

Elle n'est pas facile à acquérir mais la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille !

Alors ? Vous en êtes où ?

On en parle ensemble ?

😀👌

On en parle ensemble ?

😀👌